みんなで盛り上がろう! 野外フェスのようなタカの渡り観察

Author:髙野丈(編集部)

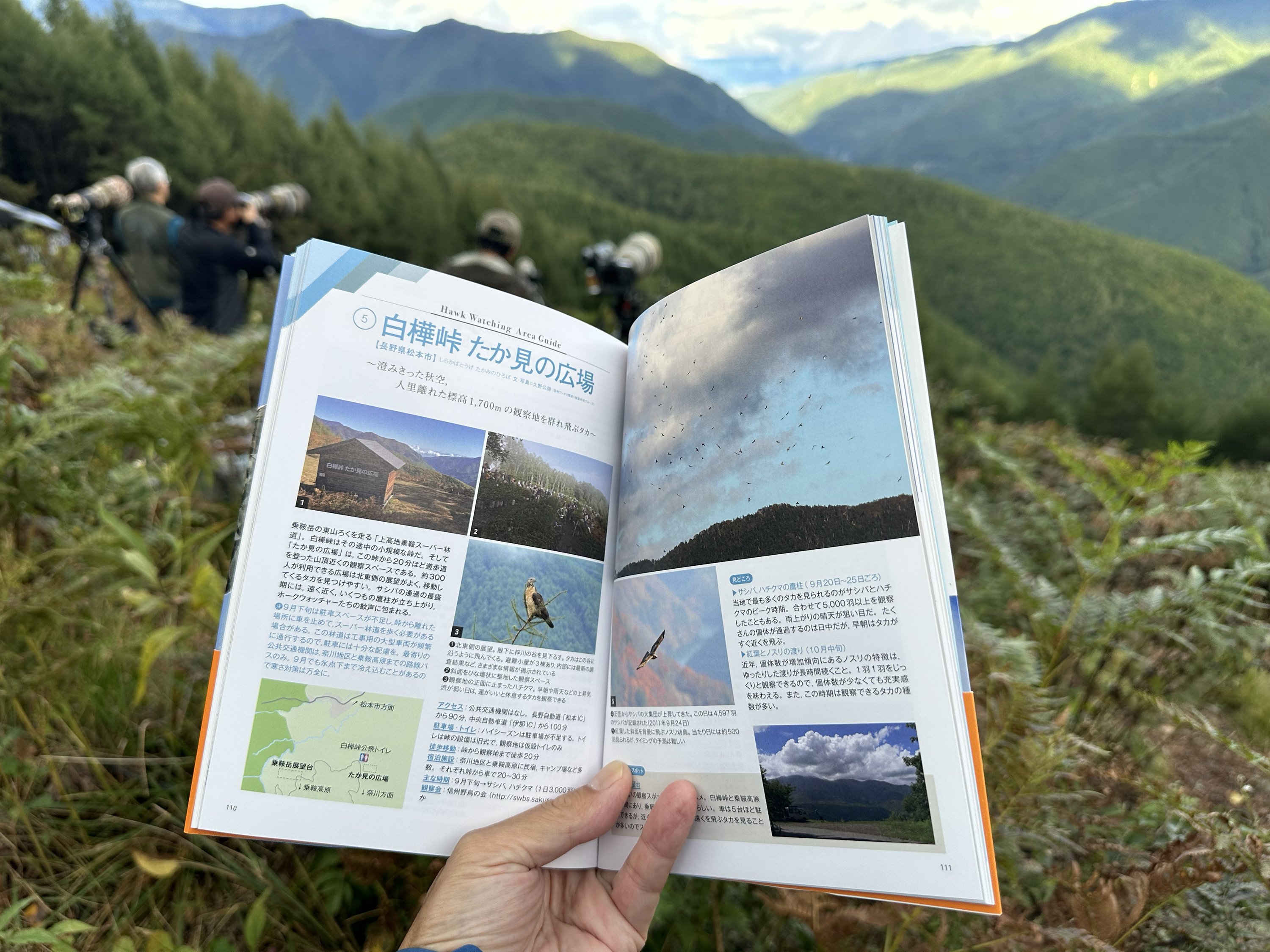

「たか見の広場」へ

観察道具を背負い、シラカバとカラマツに囲まれた山道を登っていく。まっすぐ続く坂を、息を切らしながら登る。途中、いったん平坦になる場所で小休止。少し息を整えたら、再び坂を登る。最後の坂を登ると道は平坦になり、目的地の「たか見の広場」へ着く。「山登り」は20分ほどで、準備運動みたいなもの。このあと胸が躍るような観察が待ち受けているかもしれないと思うと、たいして苦にならない。

白樺峠の「たか見の広場」は標高約1,700m。眼下に見える谷の両側にいくつかの山が連なり、遠方には松本の市街地が見える。上昇気流が生まれやすい地形なので、ここをタカが渡っていくのだ。視界が開けているのは、タカの渡りを継続観察している地元の研究グループが、当地を訪れるバードウォッチャーのために整備してくれているおかげである。広場は斜面を利用してひな壇のように観察場所が整備されている。前方の人で視野が遮られないよう工夫されているというわけだ。すでに先着している観察者たちは思い思いの場所に立ち、サシバやハチクマなど渡りのタカが飛んでくるのを待っている。わたしも観察道具を出して、タカの飛来を待った。

渡りのタカの探し方

降ったり止んだりの雨で、渡りの観察にはあいにくの天気だった。雨がちなのだが、たまに日差しが入るので何回か虹が現れた。谷を渡る虹はとてもきれいだが、虹を観にきたわけではない。

前の段にいる方が熟練した観察者で、20倍の双眼鏡を三脚に据えつけて、谷を挟んだ向かいの山の尾根に現れた、はるか遠くの豆粒のように小さく見えるタカを見つけては、声を出して位置と種を共有してくれる。「第一ピークのすぐ右、ハチクマ2」といった具合だ。おかげで周囲の観察者は、その後タカが飛んでくる状況に備えることができる。広場とは違う方向に飛んでいってしまうこともしばしばあるが。

わたしは8倍25mm口径のポケット双眼鏡でベテランさんが見つけた個体を観察しつつ、周囲を確認する。自分でもいち早く飛来を見つけたいのだ。鳥見では肉眼で発見し、双眼鏡で確認・観察するという流れがふつうだ。でも、はるか遠くの個体は肉眼では見えないことが多いので、積極的に初めから双眼鏡を覗いて探す必要がある。わたしは長年、観察会や調査に携わってきたこともあり、ベテランさんの見逃しを補ったり、周囲の観察者の役に立ちたいという気持ちが芽生えてくる。そして見つけたタカの位置を周囲の観察者に共有するとき、重要になるのがランドマークの名称だ。広場の一角にランドマークの名称が示された看板があるので、これを参考にしてランドマークの名称を頭に入れておきたい。

クマタカ登場

雨が上がっているときに帆翔するタカを何回か見つけたが、ノスリだった。渡りの個体ではなさそうだ。天気は相変わらずすっきりせず、降ったり止んだりで、降っている時間のほうが長かった。何回かハチクマが飛んできたが、雨で姿がはっきり見えなかった。日差しが入ると虹が出る。悪天候で渡りのタカが飛んでこないので、観察者たちは現れた虹を撮影している。そんなとき、谷から大型のタカが上昇してきた。クマタカだ。少し距離はあったものの、クマタカはほぼ目線の高さを飛んでいったので、周囲から歓声が上がった。

「少し遠かったけど、今のよかったよね」

「やっぱ、クマタカはかっこいいね」

タカが飛ぶとこんな会話が交わされるのが、渡り観察の現場だ。

2日目は初日よりも天気が悪く、雨の時間帯が多かった。悪天候ではサシバとハチクマは飛ばない。新潟県の中継地で釘付けになっているという話だ。この日も虹を見ることになった。

期待の3日目

3日目に天気が回復した。昨日までの雲は取れて、青空が広がる。悪天候が続いたあとの晴天が絶好の機会で、雨上がり2日後がよいという。中継地にたまっていた「在庫」が一斉に飛んできて、お祭り状態になるらしい。雨上がり直後だからか数は少ないが、朝からサシバとハチクマが飛んでくる。ベテランさんが「コブの上……小鷹や」と言うのはツミのことだ。関西の方だからか、表現がおもしろい。ツミは国内のタカでは最も小さいが、自分よりも体が大きいほかのタカにつっかかりながら渡っていくやんちゃ者だ。

「B鉄塔の右上、サシバ4。こっちへ来るで」とベテランさんが予告する。

「第1ピークの左上には、ハチクマが帆翔しています」とわたしが補足する。

見つけた遠くのタカは、広場の頭上を飛んでくれることもあれば、左右に流れていってしまうこともある。きちんと見ていないと、気づいたら目の前ということもしばしばある。

広場には双眼鏡を携行していないカメラマンも多い。要は近くに来たタカだけを撮ることに徹していて、積極的に探そうとはしないのだ。離れたタカに関しては周囲の観察者頼みである。早めに発見して、狙いすまして撮影すればいいのにとも思うが、取り組み方は人それぞれ自由だ。

不意に目線の高さにハイタカが現れ、右から左へ飛ぶ。こういう咄嗟のときに手持ち撮影は強く、すぐに対応できる。飛翔撮影の設定になっているので、手元で電源を入れてカメラを起動し、ファインダーに導入すれば撮影できる。上空を撮影するために脚を伸ばしている三脚では、目線以下の被写体をすぐに撮影することができない。動画の撮影を除けば、なにかと手持ち撮影が有利だ。

ショーを楽しむ一体感が魅力

期待したタカ柱は現れないが、たまにサシバやハチクマが頭上すぐを飛んでくれる。それにキーキキキと「小鷹」がつっかかる。ふとカラマツの梢を見ると、エゾビタキがとまっている。

「台形と第2ピークの間、サシバ3や」とベテランさんが知らせる。

「コブの右上にも飛んでいるのが2羽います。8倍の双眼鏡じゃ無理っす」とわたしはギブアップ。「小鷹や」とベテランさんがさっと見分ける。そんなやり取りをしていると、「頭上3時方向にハチクマ」と双眼鏡を持たないカメラマンが知らせてくれた。全員が確認し、撮影にかかる。「全然気づかなかった」「ありがとうございます!」

それぞれ観察スタイルやスキルは違えど、お互いに見つけた鳥を共有し、死角を補い合う。自然に役割分担して協力し合い、一緒に楽しんでいる。よし、自分もどんどん見つけて知らせて、みんなで撮影するぞ! そんな気持ちが強くなってくる。

タカ柱とまではいかないが、ハチクマ4羽が頭上すぐを帆翔してくれた。周囲はどよめき、歓声が上がる。何回も旋回したのち、4羽は順次滑空に移って去っていった。

「今のはよかったね!」「大サービスだったね」見応えのあるショーに、その場にいる観察者の誰もが興奮し、声を上げ、笑顔が広がる。

この一体感が、タカの渡り観察の醍醐味だ。

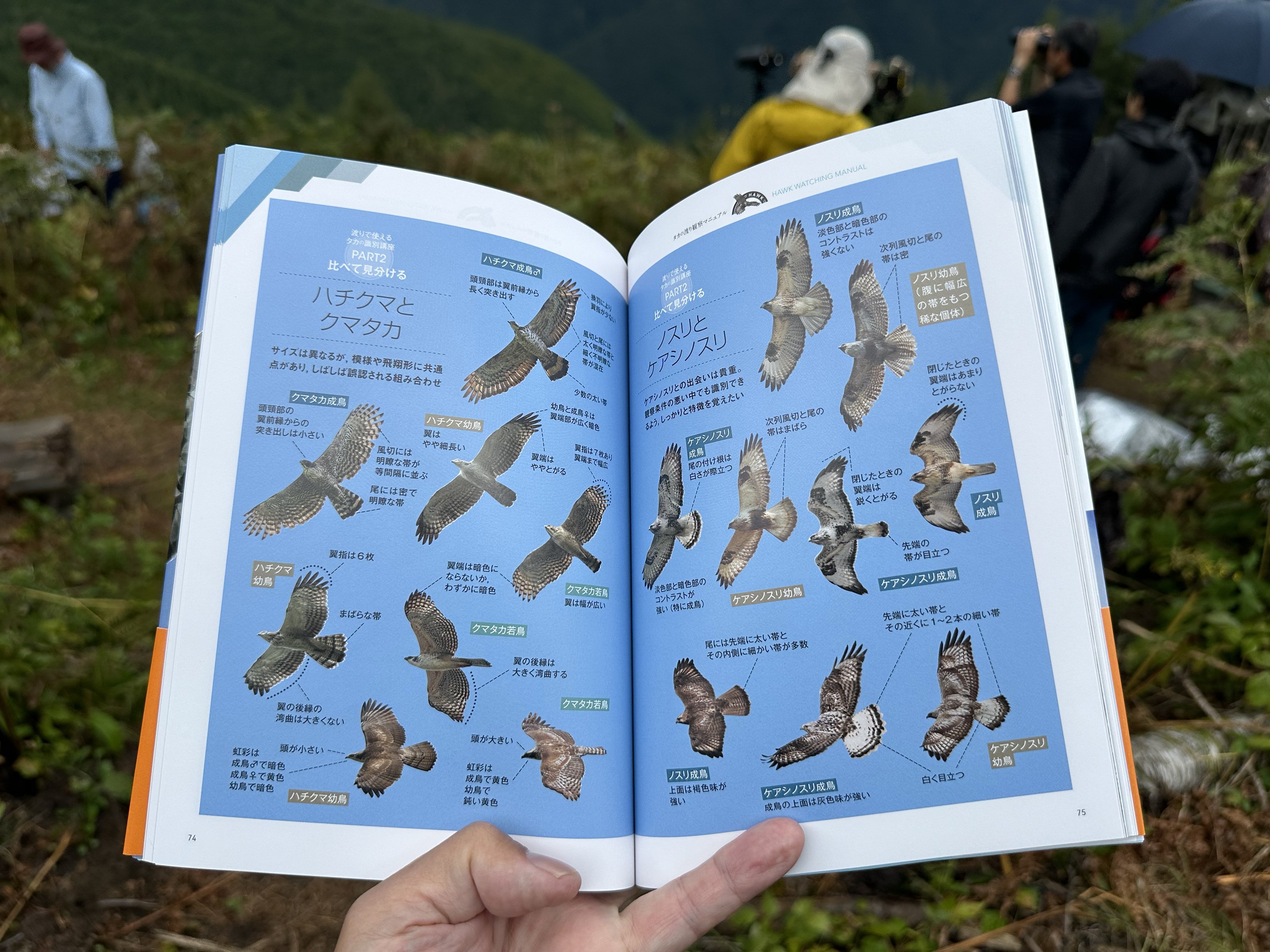

この記事で紹介した『タカの渡り観察マニュアル』は、飛んでいるタカのさまざまな切り口からの見分け方はもちろん、著者が実際に猛禽類調査に使っている観察道具の紹介や、実践的な撮影ガイド、全国のタカ渡り観察地ガイドなど、充実した情報が詰め込まれ、かゆいところまで手が届く一冊だ。また今発売中の『BIRDER』2025年9月号でもサシバ・ハチクマ・ノスリとタカの渡り観察を特集している。これら「参考書」で予習したうえで、秋にはタカたちが魅せる渡りのショーを観に行ってはいかがだろうか。