【BIRDER連載試し読み】鳥類学の扉

#01 騒音マスキング(2025年1月号掲載)

文 植村慎吾 イラスト 岩間 翠

電車あるある

電車が遅れて困ったことはないだろうか。数分ならともかく、30分以上となると、電車を降りてほかの手段を探すべきか、ひとまず車内で待つか、車内案内を参考にスマホを駆使して調べることになるだろう。停車中の案内ならまぁ聞き取れるが、走行中の案内だと、電車の音にかき消されて聞き取れないこともしばしば。「もっとわかりやすい声でアナウンスしてくれるといいのにな」なんて思った経験がある人は私だけではないはずだ。

鳥は騒音を聞いている?

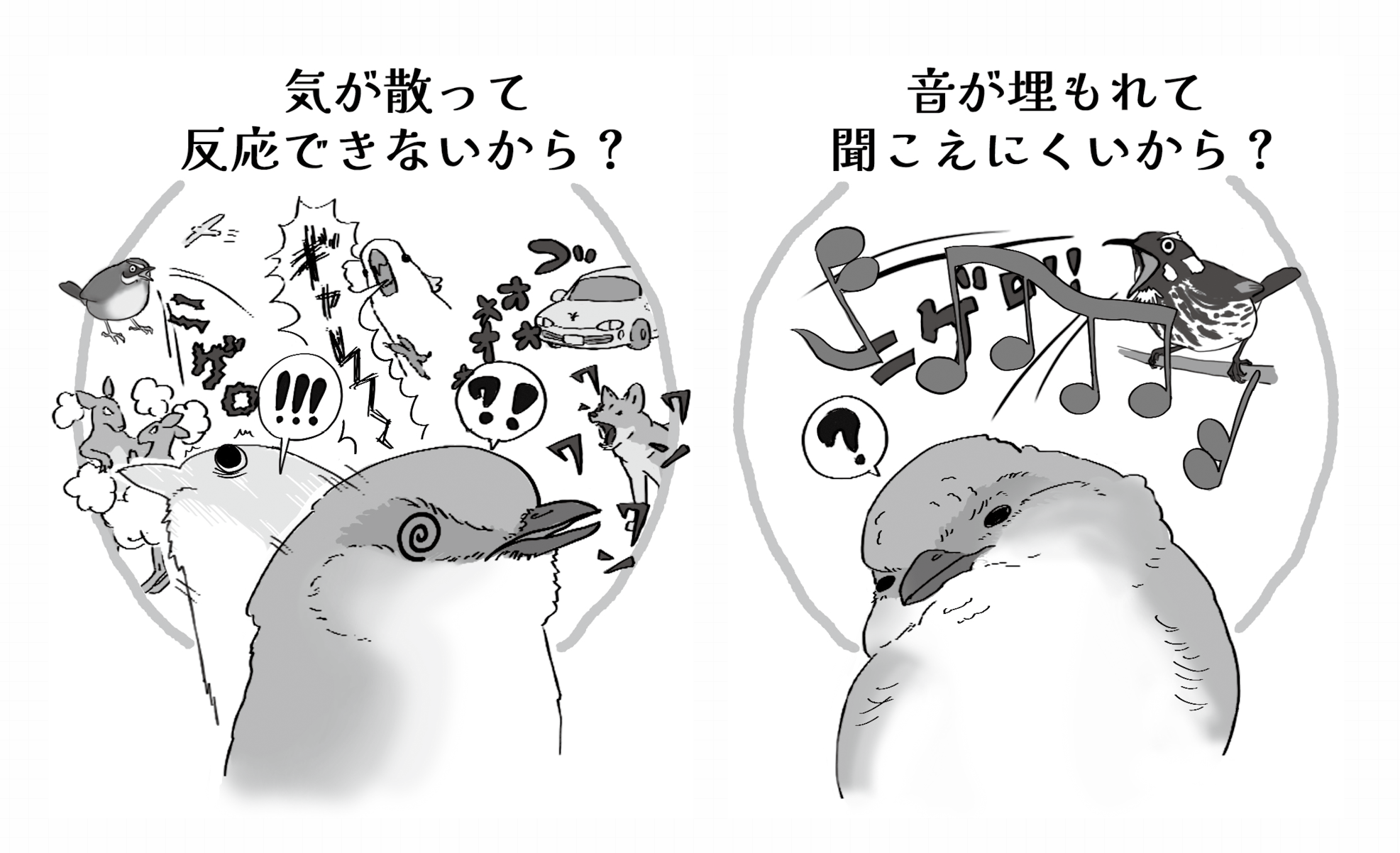

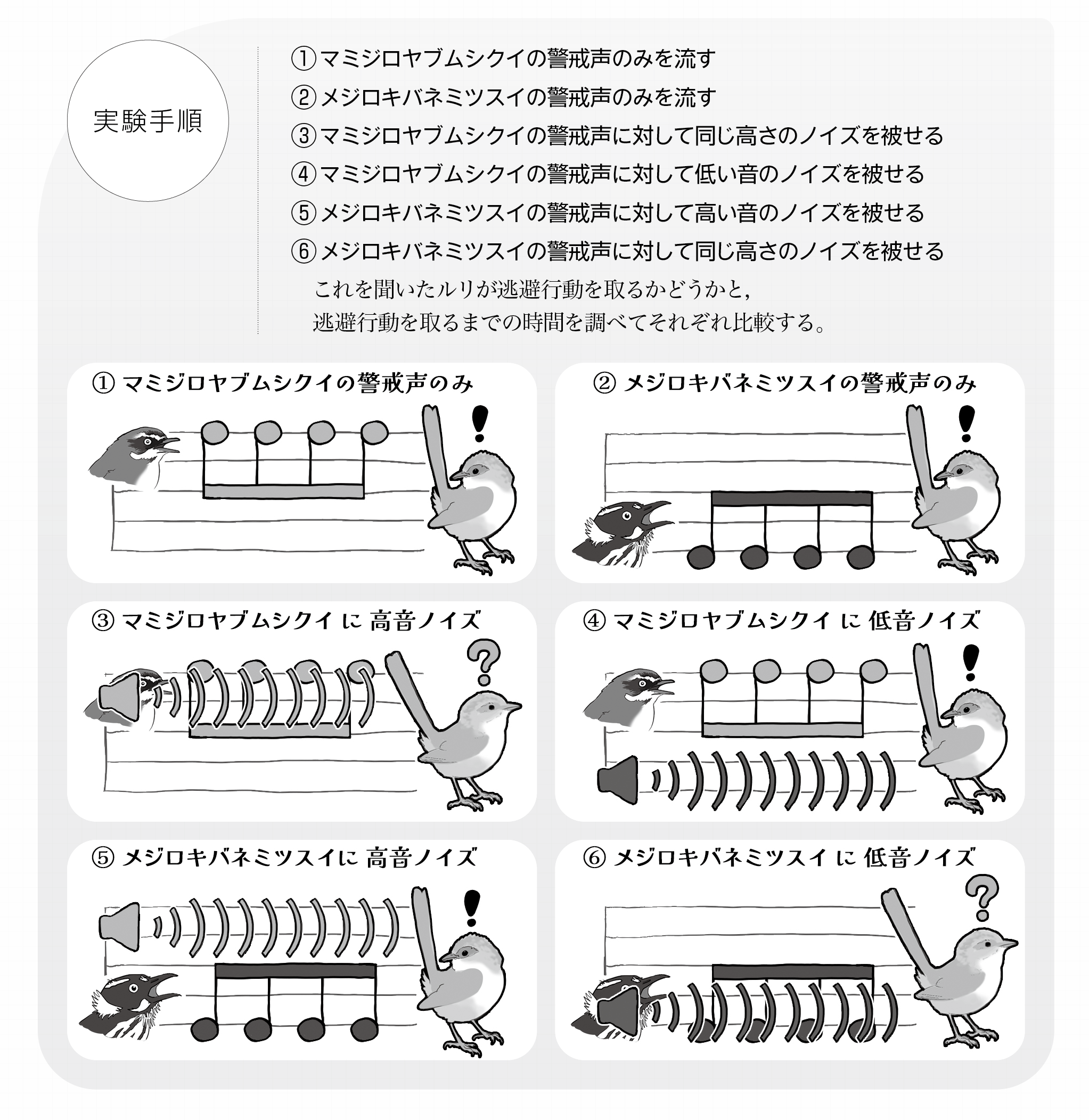

鳥も、うるさい環境では周りの声にうまく反応できないことがあるという。周りの環境音が大きいと、警戒声への反応が弱くなったり遅れたり、さえずりが機能を果たしづらくなったりするのだ。しかし、それが騒音で気が散っているからなのか、聞きたい音が騒音で埋もれているからなのか、よくわかっていなかった。そこで、ルリオーストラリアムシクイ(以下、ルリ)に対して、警戒声をスピーカーから再生すると同時に、警戒声と同じ音の高さのノイズを再生する場合の反応と、違う音の高さのノイズを再生する場合の反応を調べる実験が行われることになった。警戒声には、高い警戒声のマミジロヤブムシクイと、比較的低いメジロキバネミツスイの警戒声が使われることになった。

実験の結果、ルリはどちらの警戒声に対しても、警戒声に被る高さの音のノイズがある③と⑥にのみ反応が悪いこと、ノイズがあっても警戒声と被っていなければ逃避行動が遅れないことが明らかになった。本種においては、騒音中の警戒声に反応できなくなるのは騒音によって気が散ってしまうからではなく、警戒声が近い音で埋もれてしまうことが原因だったようだ。

紹介した文献

●You Zhou, Andrew N. Radford, Robert D. Magrath (2024} Mechanisms of noise disruption: masking, not distraction or increased vigilance, compromises wild bird communication. Animal Behaviour 214: 55-63.

Profile

植村慎吾

多くの野鳥観察者の参加協力を得て、全国の鳥の情報収集、調査研究を行っているバードリサーチの研究員。上京して5年、中央線快速電車が毎朝2分おきにくることにも慣れてきた。

岩間 翠

主に鳥や魚など動物をモチーフにデジタルや水彩などで制作を行うイラストレーター。ほか、デザインを手がけたり、ライターとして執筆するなど幅広い活動をしている。2014年北海道大学生命科学院修士課程修了、動物行動学・行動生態学を学び、研究テーマは「文鳥の求愛ディスプレイ」だった。図鑑が好き。