【BIRDER連載試し読み】ザ・ニッポンの鳥

#01 プロローグ

文・写真 ◉ 大橋弘一

*本連載の写真は紙版であればスマートフォン・タブレット専用アプリ「文一AR」で、電子書籍版ではすべてカラー写真が見られます。

世界に誇る日本の鳥

私は、40年近く、日本の鳥を撮り続けてきました。国内にいる鳥はすべて“日本の鳥”ではありますが、その中でも、日本らしさを感じさせてくれる鳥に特に魅力を感じています。

日本らしさとは、多分に情緒的であいまいな概念かもしれません。けれども、自分と同じように、たまたまこの日本列島をすみかと定めて生き続ける日本らしい鳥たちを同胞と思い、限りない愛情を感じて接してきたのです。

……こんな言い方をすると、鳥には国境などないのだから非科学的な見方だと一蹴(いっしゅう)されてしまいそうですね。それは否定しません。しかし、日本らしい鳥は、いいかえれば“日本を代表する鳥”であり、“世界に誇る日本の鳥”です。こういう鳥たちが日本にいるという誇りが、私が野鳥と関わって生きていくうえでの大きなアイデンティティーになっているのです。彼らとともにある喜びをそこに見出すこと。これこそが、野鳥との関わりを喜びとして生きていく私の原動力なのです。

私がライフワークとして取り組んでいることは、大きくいえば「鳥を通して日本を表現すること」です。そのために鳥たちに求めることがあるとすれば、それは“日本らしさ”です。これまた勝手な、わがままな視点だということはよくわかっています。でも、私のような鳥の見方があってもいいじゃないか─鳥との接点は人それぞれ、鳥への価値観も人それぞれなのだから、と思うのです。

分布から見る「ザ・ニッポンの鳥」

では、私が思い描く日本らしい鳥・日本を代表する鳥とは具体的にどんな鳥たちなのでしょうか。

「ザ・ニッポンの鳥」の要素を整理すると大きく3つに分類することができます。その第1は、分布状況です。これは、科学的視点で客観的に見ることから始まります。分布状況をどう見るか、ということです。

その最たる例が日本固有種です。日本固有種は、日本にしか生息していない鳥類ということですから、どう考えても日本らしい存在のはずです。でも、本当にそうでしょうか?

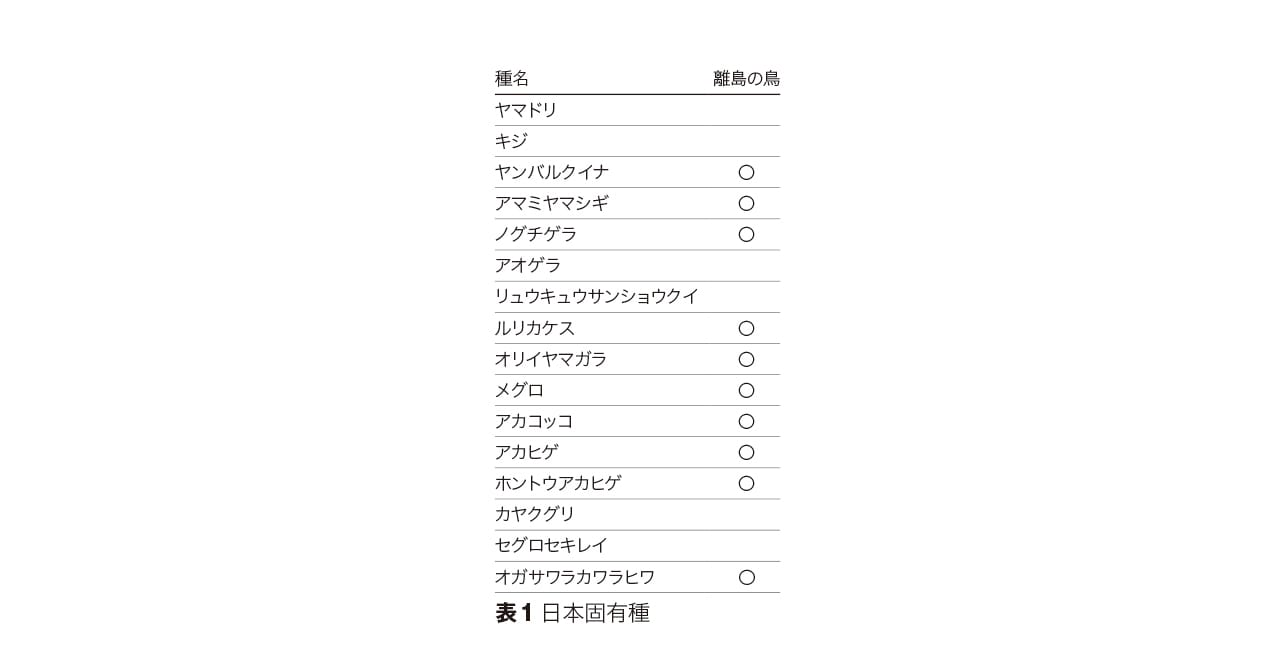

日本固有種は、現在16種(『日本鳥類目録改訂第8版』で5種が追加された)が知られています[表1]。そのうち、10種が特定の離島にしか分布していません。ヤンバルクイナやアマミヤマシギ、ノグチゲラなど、特定の離島でしか姿が見られない鳥に「日本らしい」という表現が当てはまるかといえば、私の答えはNOです。国内だけといっても、特定の離島にしか生息しない鳥は、分布が狭すぎて日本らしい鳥、いい換えれば日本を感じる鳥とはいえないと私は考えます。これに対して、同じ日本固有種でも、ヤマドリやキジ、アオゲラ、カヤクグリ、セグロセキレイの5種は国内の広い範囲に生息しながらも国外には分布しません。これこそが日本らしい鳥の代表例だと思います。

なお、リュウキュウサンショウクイの立ち位置は微妙です。「琉球」の名を冠してはいますが、決して沖縄だけの鳥ではありません。もともと九州南部と南西諸島にのみ分布する留鳥でしたが、1990年代から九州北部や四国へと分布を広げ、近年では関西や関東にまで進出しており、繁殖の可能性も含め、本州で定着しそうな勢いが感じられます。

つまり、リュウキュウサンショウクイは離島だけの鳥ではありません。しかし、かといって日本列島の広範囲に分布しているともいえず、本連載の趣旨からすると、どう扱うのが適切か、判断が難しいのです。

繁殖固有種も

分布状況から見て日本らしいと感じる鳥はほかにもあります。それは、繁殖固有種です。

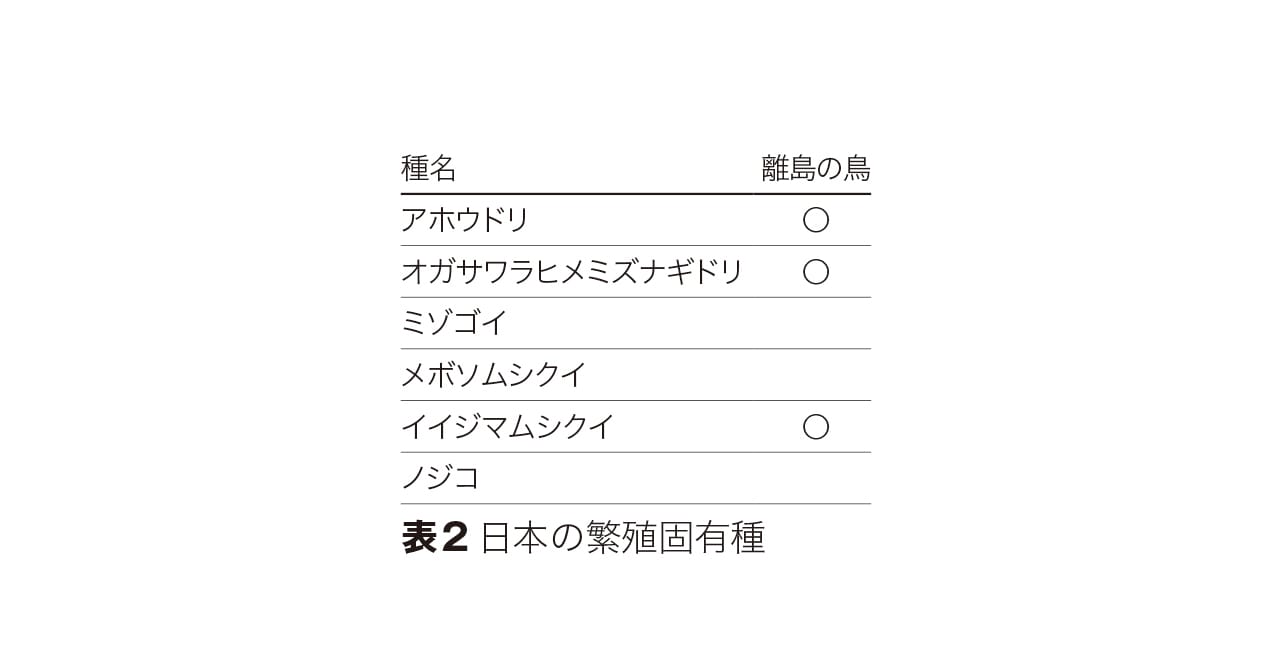

夏鳥の中で日本にしか繁殖地がない種を繁殖固有種と呼びますが、ここでは「夏鳥」である点がポイントです。日本固有種の場合は年間を通して国内のほぼ同じ地域にいる鳥(留鳥)ですから、国外に分布がないわけです。しかし、繁殖固有種は渡り鳥であって、越冬期には東南アジアなど他国に分布します。そのため、日本の“固有”というイメージはなかなかもちにくいと思います。けれど、繁殖地が日本にしかないということは非常に重要な意味があります。万が一、繁殖地が失われるようなことがあれば、その種が地球上から永遠に姿を消してしまい、絶滅に直結するリスクがあるわけです。この意味で、繁殖固有種にも光を当てるべきだと考えます。

ただし、現在、6種が知られている日本の繁殖固有種[表2]も、そのすべてが日本らしい鳥かといえば、やはり特定の島々にしか繁殖地がない種が半数の3種あり、それらは日本らしさの観点からは外れるだろうと考えます。残る3種(ミゾゴイ、メボソムシクイ、ノジコ)は国内のある程度広い範囲に繁殖地をもち、これらは日本を感じる鳥といえると思います。

この連載では、日本固有種だけでなく、日本の繁殖固有種や、それに準じた分布の鳥も加えて紹介したいと考えています。

第2・第3の「ザ・ニッポンの鳥」

「ザ・ニッポンの鳥」の要素の第2は、学名や英名から知ることです。学名や英名に日本を意味する語、または日本の地名、あるいは人名などが含まれている鳥は、国際的に多少なりとも日本らしさが認められた存在なのではないでしょうか。種名だけでなく、亜種名も含め、これに該当する鳥たちを次回以降洗い出してみたいと考えています。

そして、「ザ・ニッポンの鳥」の要素の第3は、日本の文化との関連で考えることです。

たとえば、古典文学作品にはさまざまな鳥が登場しますが、その頻度や扱われ方は千差万別です。現代人から見れば意外に思われるケースも多々ありますし、ことわざや慣用句などに登場するもの、歴史上の人物や出来事との関わりがあるものなども含め、こうした視点で考証することはとても意義があると思います。古来日本人が親しんできた鳥や重んじてきた鳥を明らかにし、そこに日本らしさを感じ取るという観点でご紹介していきます。

次回から具体的な各論に入りますが、これは、あくまでも私の独断(と偏見?)でのセレクトにすぎません。異論もあることとは思いますが、大目にみてやっていただければ幸いです。本連載を通して、日本を代表する鳥とは何か、一緒に考えていきたいと思います。

私が本連載で読者の皆さんに提案したいことは、鳥をさまざまな視点から見てみることのおもしろさ、楽しさです。単純に鳥を眺めて歌声を楽しむことから始まり、鳥を識別すること、撮影し記録すること、出会った鳥をリスト化すること、行動の意味を突き止めること、あるテーマから深く掘り下げることなどなど、野鳥の趣味の世界は広く、深いものです。その一つの形として、私が提案する「ザ・ニッポンの鳥」というユニークな切り口での楽しみ方もあることを知っていただければうれしく思います。

Profile

おおはし・こういち

野鳥写真家。書籍・雑誌等への写真提供をメインに、図鑑や各種ガイドブックの執筆・編集・監修など制作業務を広範囲にこなす。鳥名の語源由来や人との関わりを探求した野鳥解説で独自の境地を拓き、NHK「ラジオ深夜便」の「鳥の雑学ノート」も好評を博した。『野鳥の呼び名事典』(世界文化社)、『鳥の名前』(東京書籍)など著書多数。最新刊は『ビジュアル図鑑 北海道の鳥』(北海道新聞社)。日本鳥学会、日本野鳥の会、日本自然科学写真協会各会員。